Actualidad

Venden el Porsche que Gabriela Sabatini ganó en Alemania en 1989: cuánto vale y la particular historia de su dueño

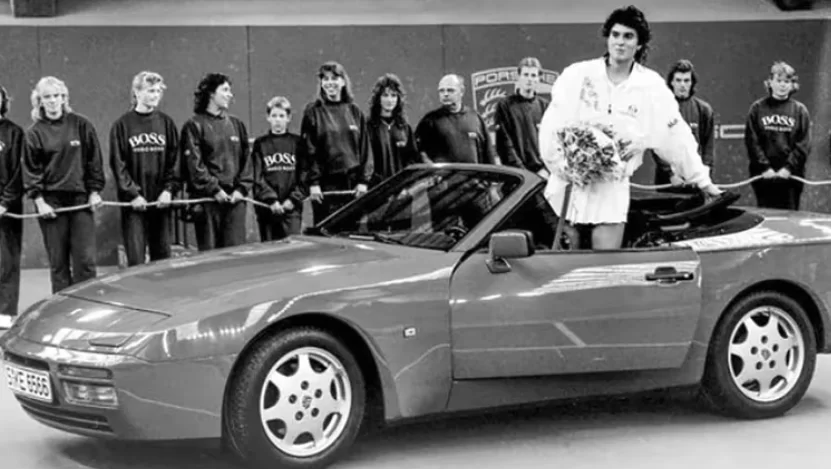

El 15 de octubre de 1989 Gabriela Sabatini llegó a ser la tenista número tres del ranking de la WTA tras conquistar el Torneo de Filderstadt (actualmente se juega en Stuttgart), Alemania. Allí venció a la estadounidense Mary Joe Fernández por 7-6 y 6-4. Ese día, la destacada deportista argentina no sólo se alzó con el trofeo y un cheque de 250 mil dólares, sino que además obtuvo un Porsche 944 S2 Cabrio, premio que entregaba Porsche, principal sponsor del certamen.

Cuando el auto llegó a la Argentina, fue entregado a la familia Sabatini por el empresario Carlos Zanazzi, que en ese momento tenía el servicio oficial post venta de Porsche. En ese taller, con tan solo 20 años, trabajaba como ayudante de mecánica Jorge Lurie; quien luego se convertiría en su actual dueño. De aquel amor a primera vista ya pasaron 31 años y detrás de todo este tiempo hay una historia que merece ser contada.

Si bien la mismísima Gaby había dicho que el Porsche sería un regalo para su hermano Osvaldo, ella lo usó durante dos años y el auto hasta tuvo su momento de popularidad ante la prensa. Lo exhibió cuando el presidente Carlos Menem la invitó a almorzar a la Quinta de Olivos, en noviembre de 1990. El motivo de ese encuentro fue agasajarla por sus logros profesionales, ya que dos meses antes había ganado el US Open, el máximo hito de su carrera.

Un video subido a YouTube muestra el momento exacto en que Gaby se retiraba de la residencia presencial, acompañada por la tenista Mónica Seles, manejando el majestuoso 944 S2 descapotable color Tahoe Blue Metallic con interiores en cuero color Ivory (marfil).

De acuerdo a la información publicada en el sitio especializado Cosas de Autos, el Porsche 944 S2 irrumpió en el mercado en 1989 y era una evolución del 944. Estaba equipado con un motor aspirado de 3 litros que entregaba 211 cv de potencia y 280 Nm de torque.

“La particularidad es que la variante Cabrio fue producida en Weinsberg, Alemania por ASC y se hicieron sólo 16.944 unidades ese año para el mercado estadounidense y 3.938 en 1990 para otros mercados, incluidos aquellos con volante a la derecha”, detalló esa publicación.

“Yo no estuve en la entrega de 0km pero sí cuando Osvaldo Sabatini lo trajo a hacer el primer service de los 2000 kilómetros. Recuerdo que se lo dimos a mediados de semana y el domingo sale en tapa Clarín que había tenido un accidente con el auto en Punta del Este”, relató a Infobae Jorge Lurie, su actual propietario.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DF632WKUMRA6NDQDS6ZNPZ7WTQ.jpg%20420w) El descapotable es color Tahoe Blue Metallic con interiores en cuero color Ivory (marfil)

El descapotable es color Tahoe Blue Metallic con interiores en cuero color Ivory (marfil)

“Se había dicho que el auto había volcado y que estaba destruido pero no fue así. El Porsche no andaba porque tenía torcida una rueda y aplastada con un guardabarros”, explicó. “Vos calculá que el auto tiene parabrisas y los ventiletes originales. No fue un vuelco, fue un pequeño accidente. Pero eso quedó en el mito de la gente”, admitió.

A sus 54 años, Jorge todavía se sigue preguntando por qué el “Ova” nunca quiso repararlo y prefirió venderlo así chocado como estaba: “Era cuestión de cambiar una parrilla de suspensión, reparar un guardabarros y listo. Además, yo se que a Gaby le gustaba mucho ese auto porque es una amante de los convertibles y encima tenía caja manual. Es algo que tengo pendiente de averiguar”.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/S7GTEM7PNZH6XMIWZAWZ4FQKWA.jpg%20420w) El Porsche pertenece al mecánico Jorge Lurie (foto gentileza del taller @jlurieservice)

El Porsche pertenece al mecánico Jorge Lurie (foto gentileza del taller @jlurieservice)

Finalmente, el auto fue adquirido por un reconocido agenciero de zona norte, que lo compró con la intención de repararlo y revenderlo. “Tengo entendido que cuando falleció, el hombre no había llegado a arreglarlo. Pasó un determinado tiempo y el Porsche se volvió a vender. Lo compró otro agenciero de Villa Devoto que lo puso a punto y se lo vendió al doctor Faustino Arámbulo”, precisó Jorge, que por esas vueltas de la vida entabló una entrañable amistad con él porque los dos eran amantes de los “fierros”.

En esa época Jorge se desempeñaba como Jefe de Taller de una agencia Renault del barrio porteño Recoleta, que quedaba justo a una cuadra de la casa de Faustino. “Él era fanático de la marca. Llegó a tener tres Porsche: un 911, un 924 y el de Gaby Sabatini. Yo me convertí en su mecánico y le hacía el mantenimiento a los tres en un taller propio que funcionaba en el garage de mi casa, en Villa Adelina”, recordó Jorge.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JYUA4R6IPZACDP5GFJDXEQ7BAI.jpg%20420w) “Vale aclarar que el auto con el que Gaby se fotografió en la final de la Copa Porshe es otro. En Argentina, le hicieron la entrega del auto con el color que ella pidió y con otras llantas. Tengo la documentación que acredita que el auto era de ella”, explicó su dueño

“Vale aclarar que el auto con el que Gaby se fotografió en la final de la Copa Porshe es otro. En Argentina, le hicieron la entrega del auto con el color que ella pidió y con otras llantas. Tengo la documentación que acredita que el auto era de ella”, explicó su dueño

Faustino no tenía hijos y cuidaba de los Porsche como si así lo fueran. Los tenía guardados en una cochera y utilizaba al 944 S2 solamente para ir a trabajar al Hospital Moyano. “Ese auto nunca salió a la ruta ni pisó la Panamericana. Le hacía unos 15 kilómetros por día, de lunes a viernes. Imaginate que actualmente tiene 70 mil kilómetros”, remarcó Jorge.

A medida que el hombre fue envejeciendo se fue desprendiendo de ellos. Primero vendió el Porsche 911 y luego el Porsche 924. “Yo tenía la copia de las llaves de los tres autos y el control remoto para entrar y salir de la cochera cuando quisiera. Me tenía mucha confianza y quería que yo se lo comprara”, contó Jorge.

“Hicimos un trato y me lo vendió a un precio simbólico. Me dijo que se lo pagara como pudiera. El auto lo puse a mi nombre en 2020 pero estuvo en poder de Faustino hasta que falleció, en 2022. A pesar que ya no lo manejaba, porque tenía más de 90 años, salía a hacer las compras y pasaba un ratito a verlo por la cochera antes de volver a su casa. Como lo encendía cada tanto, gastaba más plata en baterías que en nafta. Le tenía un cariño especial”, explicó al justificar su decisión de que Faustino lo conservara hasta el final.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HY6CFBMPF5DAZOLX6I23UAWKFM.jpg%20420w) Así luce hoy el Porsche 944 S2 Cabrio que perteneció a la tenista

Así luce hoy el Porsche 944 S2 Cabrio que perteneció a la tenista

En este último tiempo, Jorge desarmó el Porsche y lo repasó por completo. Le hizo los frenos, cambió los fluidos y filtros. Pero cuando al fin llegó el momento de usarlo y disfrutarlo cambió de idea.

“Este coche es una verdadera reliquia y lo siento como algo prohibitivo. Nunca caí en que era mío. Desde que Faustino murió no es lo mismo, Prefiero que lo tenga alguien que lo valore y lo cuide como él. Es un auto único en el país y que se lo ganó alguien como Gabriela Sabatini”, se sinceró Jorge, quien la semana pasada decidió ponerlo a la venta.

Actualmente, el Porsche está siendo exhibido en una agencia especializada en autos de colección ubicada en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, y cotiza a USD 54 mil. “Vale aclarar que el auto con el que Gaby se fotografió en la final de la Copa Porshe es otro. En Argentina, le hicieron la entrega del auto con el color que ella pidió y con otras llantas. Tengo la documentación que acredita que el auto era de ella”, concluyó Jorge.

Fuente: infobae

Actualidad

“Tenía mi casa, pero viví seis años en una plaza”: la joven que dormía sobre cartones y mendigaba obligada por su padre

Fue durante el invierno de 2011. Karen Cooper todavía no había cumplido seis años cuando su papá le dijo: “Agarrá un abrigo, que vamos a ir a pasear”. La propuesta la llenó de ilusión: hacía rato que el hombre estaba distante y cada vez pasaba menos tiempo con ella. Juntos viajaron desde Turdera, Lomas de Zamora, hasta Barrancas de Belgrano. Para ella iba a ser una aventura, hasta que se hizo de noche.

“Empecé a tener frío y sueño. Le dije a mi papá que quería volver a casa y me contestó: ‘Nos vamos a quedar un ratito más hasta que llegue el tren. Si tenés sueño acostate en este banco’”, cuenta. “Lo último que me acuerdo es que me estaba haciendo mimos. Cuando me desperté ya era de día. Tenía el cuerpo duro de tanto frío y estaba sola. Empecé a mirar para todos lados. ‘Pá, pá’, gritaba. Hasta que en un momento lo vi salir de atrás de un árbol. Otra vez le pedí volver a casa. ‘Hoy nos quedamos acá’, volvió a decirme. Y así sucesivamente. Pasaron dos semanas, un mes, cuatro meses… Seis años nos quedamos en la calle”.

Ese banco de plaza fue el inicio de una infancia y una adolescencia atravesadas por la precariedad y repletas de violencia, abusos y abandono. “De un día para el otro empezamos a acomodarnos en plazas con cartones y frazadas. Yo no entendía nada”, repasa, hoy, Karen. Después de un tiempo, ella y su padre se instalaron en el parque Los Andes, en Chacarita, donde ahora transcurre esta entrevista. “Dormíamos entre los arbustos”, dice apuntando a los arbustos podados en forma de círculo que siguen estando en el mismo lugar.

¿Cómo es crecer en la calle a pesar de tener una casa? ¿Cómo se sobrevive al frío, al hambre, a la mirada ajena? ¿Qué lugar ocupaba la escuela en medio de todo eso? ¿Dónde estaba el resto de su familia? En esta entrevista con Infobae, Karen responde esas y otras preguntas.

La infancia antes de la calle

Karen Cooper nació en un hogar atravesado por la separación de sus padres. Su mamá la tuvo a los 17 años y la crianza recayó en su abuela materna. Fue una primera infancia dura: “Mi abuela tenía mucha preferencia por mi hermana, que era un año y un mes más grande que yo y tenía otro papá. Todo el tiempo marcaba diferencias entre nosotras. A mí me daba de comer polenta y a ella le daba otra cosa. A mí me decía: ‘Negrita’ o ‘Negra de mierda’. También me obligaba a acompañar a mi abuelo a levantar cartón. Mi hermana, en cambio, iba al jardín”.

A pesar de su corta edad, Karen guarda recuerdos muy nítidos de aquella época. De su madre son difusos porque, prácticamente, no estaba en la casa. Su papá, también bastante ausente, la pasaba a buscar los fines de semana cada quince días. “Con él tenía mucha conexión. Me traía chocolates, me llevaba a la plaza y a la calesita. Me alegraba verlo porque era el único que me dedicaba tiempo”, dice.

En esa etapa —explica ahora— nunca se animó a contarles a sus padres lo que le hacía su abuela. “En mi casa había muchas discusiones, gritos y problemas, y yo no quería cargarlos con algo más. Entonces me lo guardaba. Un poco por eso y otro poco porque tenía miedo”, cuenta.

A los tres años, una crisis de salud dejó a Karen al borde de la anorexia. En ese contexto, su padre decidió llevársela a Turdera, la localidad de Lomas de Zamora, donde él vivía. Allí, por primera vez, tuvo una rutina de cuidados básicos. “Mi papá me enseñó a bañarme, porque nadie me lo había enseñado. Tengo una imagen muy linda de él, parado atrás de la puerta, diciéndome: ‘Ahí tenés el jabón; el shampoo sirve para lavarte el pelo; si querés que el agua salga más fría, girá la canilla para este lado’”.

Durante un tiempo la vida pareció estabilizarse, pero meses antes de que Karen cumpliera seis años, todo cambió. Su padre empezó a mostrarse extraño, distante, y a ausentarse casi todo el día. “Ya no salíamos a jugar y apenas me prestaba poca atención. Yo pasaba mucho tiempo sola, mirando televisión. Una vez me caí por la escalera de la terraza y me lastimé la rodilla. No sé si me puse hielo o una curita, pero sí sé que me acostumbré a resolver”, cuenta.

Dormir a la intemperie

La primera noche que durmió en un banco de cemento a la intemperie, Karen no sabía que ese iba a ser su destino por los próximos seis años. Los primeros meses los pasaron en la plaza Barrancas de Belgrano, hasta que la policía empezó a correrlos de madrugada. “Así llegamos a parque Los Andes, que era como más tranquilo. Encontramos unos arbustos y ahí dejamos nuestros cartoncitos y nuestra bolsa de ropa, que habíamos juntado gracias a donaciones de la gente”, recuerda, mientras señala el lugar.

Allí aprendió a sobrevivir con lo justo y necesario. “Cuando vivís en la calle no te podés armar una casa porque te movés para todos lados. En ese sentido, tener un colchón era todo un tema. Primero, por el traslado; segundo, por las lluvias. Cuando llueve, el colchón no se te seca. Y si lo dejábamos en algún lugar, alguien se lo llevaba. Entonces, era imposible. Para dormir usábamos cartón: lo poníamos sobre el pasto y luego cubríamos con una o dos frazadas para estar más calentitos, porque el cartón se humedecía con el pasto”, recuerda. Lo peor eran las noches de invierno. “Dormir en la calle con frío era una tortura: se te congelaban los dedos, la cara… todo el cuerpo. Era como que dejaba de sentirlo. Nosotros nos cubríamos con nailon para taparnos del viento. Hasta que nos dimos cuenta de que así llamábamos más la atención y podía venir la policía. Así que, directamente, nos tapábamos con el nailon y poníamos la frazada arriba”, explica.

Las duchas con agua caliente eran esporádicas: cada tanto, ella y su padre iban a un parador del Gobierno de la Ciudad, donde podían higienizarse. “Aunque eran diez minutos, esos días los aprovechaba un montón porque podía pasarme jabón por todo el cuerpo y lavarme bien el pelo con shampoo”, dice. Otras veces, la mayoría, recurría a una fuente de la plaza. “Me tiraba agua como podía y la pasaba bastante mal porque estaba muy fría”, agrega.

Las dos caras de la escuela

A pesar de la realidad que afrontaba, Karen asistía al colegio a diario. Según cuenta, todas las mañanas se ponía el guardapolvo, pasaba a lavarse la cara y los dientes por un restaurante que estaba enfrente del parque y luego caminaba dos cuadras hasta la escuela pública, donde cursaba jornada completa. “Para mí el colegio era como un hogar. Un lugar calentito para quedarse. Te daban el desayuno, el almuerzo, podías estudiar en la biblioteca”, dice. Sus actividades no terminaban ahí: cuando salía de la institución asistía a un taller de apoyo escolar y actividades artísticas.

Con el tiempo, sin embargo, la escuela también se volvió un espacio hostil. “Antes de entrar al colegio, algunos de mis compañeros pasaban por la plaza y me veían salir de entre los arbustos. Eso me trajo muchos problemas porque empezaron a hacerme bullying y yo me moría de vergüenza”, cuenta. Mientras algunos niños la señalaban y se burlaban de ella, las madres de esos chicos comenzaron a acercarse con gestos de cuidado: “A veces me invitaban a tomar la chocolatada a sus casas y era hermoso. Después volvía a mi realidad y me entraban muchas ganas de llorar. Siempre quise ser igual a mis compañeritos”.

Esa necesidad de pertenecer encontraba un respiro en una fecha especial: el 13 de noviembre, el día de su cumpleaños. Ese día, al menos por unas horas, Karen dejaba de ser “la chica que vivía en la plaza” y podía sentirse una más. “Siempre fui fanática de mi cumpleaños porque es el día en que uno recibe más cariño y atención. Diez días antes, arrancaba con la cuenta regresiva. Soplaba las velitas en la escuela y en el taller”, recuerda. Con el paso de los años, también lo celebraba en las ollas populares donde se acercaba a cenar y le improvisaban una torta. Cuando pedía los tres deseos, ansiaba que alguien de su familia fuera a buscarla para desearle feliz cumpleaños. “Mi ilusión siempre fue que aparecieran mi hermana, mi abuela, mi mamá… alguien. Pero nunca pasó”, admite.

De recorrer las villas a pedir en los trenes

Con el paso de los meses, Karen entendió que su papá era adicto y que la calle era su nueva casa. “A los siete ya sabía que se drogaba. Me llevaba con él a la Villa 31 porque era de noche y no quería dejarme sola. Caminaba tan rápido por la abstinencia que yo no podía seguirle el ritmo”, recuerda.

En ese estado, el hombre se aprovechó de su hija. “Mi papá vivía de mí. No es que vino un día y me dijo: ‘Andá a hacer plata’, pero me lo sugirió. ‘Sería bueno que vayas a pedir a los trenes para que comamos. Yo no puedo hacerlo porque soy grande y soy hombre. Vos sos chiquitita y te van a dar más plata’, me dijo”.

Al principio, Karen pedía tímidamente “una monedita, por favor”. Después repartió estampitas y papelitos escritos. Pero cuando la plata no alcanzaba, tuvo que apelar a otros recursos. “Ahí mi papá me hizo cambiar el speech: ‘Decí que tenés dos hermanitos, que yo estoy internado y que necesitás plata para comer’. Y yo me subía al tren y repetía todo eso”, lamenta.

En la vida de Karen, la figura de su padre ocupa un lugar complejo. Por un lado -dice- fue quien la rescató del maltrato de su abuela; por el otro, la arrastró a vivir en una plaza y vulneró todos sus derechos. En medio de esa contradicción, ella destaca algunos gestos:

“Mi papá tenía momentos y momentos. Momentos en los que yo no lo reconocía y momentos en los que intentaba conectar conmigo e inculcarme algunos valores. Me explicaba: ‘Vos tenés que limpiar tu guardapolvo. No importa que vivas en la calle: al colegio tenés que ir limpita’. Entonces yo iba y lavaba el guardapolvo en la fuente. Cada vez que podía, me decía: ‘Yo soy el ejemplo que vos no tenés que seguir’. Me lo decía y me miraba con tanta tristeza que yo me ponía a llorar. ‘No digas eso, papi, no digas eso’, le respondía”.

Mientras deambulaba mendigando plata, Karen también atravesó situaciones inesperadas. Una de las más traumáticas ocurrió en un tren casi vacío, cuando un hombre intentó abusar de ella. “Salí corriendo y me bajé en cualquier estación”, recuerda. Tiempo después, una mujer que conoció paseando a su perro en parque Los Andes, le propuso adoptarla. “Me dijo que podía darme la vida que mi papá no me estaba dando: llevarme al colegio, comprarme ropa, juguetes e irnos de viaje. Pero cuando le pregunté si lo iba a llevar a él también y me dijo que no, me negué. No quería dejarlo solo”, relata.

“¿Nosotros teníamos una casa?"

Seis años después de aquella tarde en la que le había dicho “vamos a pasear” y la llevó a dormir por primera vez a un banco de plaza, el padre de Karen volvió a repetir la misma palabra: “Vamos”. Ella no entendía a dónde, pero, como siempre, lo siguió. “Subimos al tren y en un momento veo que es mi casa. Le dije: ‘Pará, ¿nosotros teníamos una casa? ¿Esto era nuestro?’. Y me dice: ‘Sí, pasá, es tuyo’. Me chocó un montón. Muchos sentimientos encontrados. No podía creerlo: tenía mi casa pero viví seis años en una plaza”, recuerda. “Estaba todo como lo había dejado: la cama con el mismo acolchado, mi camperita favorita, que ese día no me la había llevado, mi ropa bien acomodadita, mis juguetes, que ya no me interesaban y los tuve que regalar”, agrega.

Cuando cumplió 15, se reencontró con su madre que, para entonces, había formado otra familia. “Empecé a contarle todo lo que había atravesado. Ella me escuchó y, en un momento, me dijo: ‘Sí, yo ya sé que pasaste todo eso. Estaba al tanto de todo’. Yo por dentro pensaba: ‘¿Estabas al tanto de todo y nunca viniste a buscarme?’. Fue durísimo porque, además, ella tuvo más hijos y con ellos era una mamá presente”, dice.

Cuando por fin pudo volver a dormir en una cama, guardar comida en una heladera y bañarse todos los días con agua caliente, Karen creyó que su vida iba a cambiar para bien. Pero no fue así. “Mi papá entró en el alcohol y canalizaba toda la abstinencia de la droga conmigo. Me pegaba, me agarraba la cabeza y me la daba contra la pared. Me ha revoleado vasos de vidrio y me ha amenazado con botellas cortadas”, recuerda. Los golpes eran tan fuertes que, más de una vez, fingió desmayos para que dejara de “pegarle piñas”.

El reencuentro con su madre. “Le conté todo lo que había atravesado. Ella me escuchó y, en un momento, me dijo: ‘Sí, yo estaba al tanto de todo’. Nunca vino a buscarme”, dice (Video/Maxi Bernardi)

Del enojo al perdón

Después de cumplir 15, Karen se independizó y se fue de la casa de su padre. Terminó el secundario en la Escuela N° 41 de Turdera y se refugió en la fe. Aceptar lo que había vivido no fue fácil. “Hasta ese momento tenía todas las emociones muy guardadas, como que las había ocultado”, dice. Primero apareció la bronca: “Me empezó a dar mucha ira y frustración para con mis padres. ‘Yo dormía en la calle, yo salía a pedir plata por los trenes... ¿Nadie se daba cuenta de que todo eso estaba mal?’, pensaba”. Hasta que finalmente entendió que quedarse enojada no le iba a servir. “Mi mejor método de defensa fue decir: ‘Soy la mujer que soy gracias a todo esto que pasé’. Igual, me costó un montón procesarlo”.

Sin dinero para costear sesiones de terapia, encontró en Internet su forma de empezar a sanar. “Veía videos en YouTube para entender de dónde vienen las heridas y cómo sanarlas. Todo me llevaba al perdón. Y yo decía: ‘La verdad es que no quiero perdonarlos y después sentarme al lado de ellos como si nada’. Hasta que entendí que el perdón no es eso, que hay muchas maneras de perdonar”, dice. La que encontró ella fue escribir cartas de liberación. “Les escribí a cada uno como si les estuviera hablando. ‘Papi, querido: Todo lo que hiciste me dolió, pero te suelto’, le decía. Lo mismo con mi mamá, con mi abuela. Después las quemé en el fuego”, cuenta.

Aunque ahora no tiene relación con sus padres, hace dos años, su papá le tocó el timbre y, como pudo, le ofreció unas disculpas por las situaciones a las que la expuso. “Yo te quiero pedir perdón por todo lo que te hice, por todo lo que pasaste”, le dijo mientras lloraba “como un nene”. Para ella fue un buen gesto y así lo recibió. “Me gustó recibir perdón de su parte”, asegura.

Hoy, Karen se dedica a ser mentora de mujeres. “Para eso primero tuve que sanar yo. Estudié formación de alto impacto, coaching y realicé varios cursos de psicoterapia. Mi hambre por ayudar era mucho. ¿Qué hago? Acompaño a mujeres que atraviesan duelos, desamores, que se sienten en piloto automático. Yo pasé por ese proceso y sé lo que se siente estar ahí. La raíz siempre es tu historia: tu infancia, tus traumas, tus heridas pasadas. Hacer esa introspección es lo que permite sanar y pasar a otra etapa”, explica.

“Yo soñaba con ser una mujer que pudiera enfocarse en ella misma, que pudiera decir que no sin sentir culpa. Hoy sé decir ‘Hasta acá’, sé lo que quiero y lo que no quiero. Hoy puedo hablar, expresarme, decir lo que siento. Lógicamente, me faltan un montón de cosas por aprender, pero lo principal, que era convertirme en la mujer de mis sueños, ya lo alcancé”, se despide Karen, con la convicción de quien convirtió la herida en un motor para seguir adelante.

Fuente: Infobae

Actualidad

Una historia de amor y segundas oportunidades: la pareja que adoptó 11 chicos y unió hermanos separados

En Unquillo, Córdoba, todos conocen a los Lencina. Jorge y Claudia trabajaron toda la vida como docentes en la zona, pero (como dice la Biblia) en la ciudad son célebres “por los frutos”. Porque en una localidad de casi 30 mil habitantes, es difícil no cruzarse alguna vez con uno de los hijos de los Lencina. Son numerosos, como un equipo de fútbol. En total son 11, pero el conjunto no deja de crecer: ya tienen tres nietos.

La pareja se conoció en 1985 y cuando se enteraron que no podían ser papás biológicos, decidieron adoptar. La primera en llegar fue una beba, Rocío. A partir de ahí y -hasta hoy- nunca pararon. El segundo fue Catriel, quien tenía casi 10 cuando llegó a la familia. Le siguieron Alan y Luz, de seis y un año. Son hermanos pero estaban separados, en hogares distintos. Claudia y Jorge también revincularon a Celeste (de 13 años) y Rocío, que eran hermanas biológicas.

Varios de los Lencina son hermanos por partida doble, es decir, son hermanos por adopción y a la vez, hermanos biológicos. Los papás tuvieron una especial sensibilidad a la hora de juntar a los hermanos. Siempre hubo lugar en la casa para volver a unir los destinos de los hermanos que, en la desbandada por la disolución de su familia de origen (muchas veces en medio de conflictos traumáticos), habían quedado separados.

A la hora de abrir las puertas de la familia los Lencinas nunca pusieron condiciones. Por eso la mayoría de los chicos llegaron de grandes (entre 11 y 19 años). Tampoco era un obstáculo si el niño o el adolescente tenía hermanitos, una enfermedad o un desafío particular en su desarrollo.

La mayoría de las parejas que quieren adoptar buscan un bebé. Sin embargo, la realidad es que casi todos los chicos que esperan una familia son más grandes. El ejemplo de los Lencina nos enseña a cambiar la mirada: lo más importante es el derecho de un niño a tener un hogar y no el deseo de los adultos de tener un hijo.

Además de criar a sus propios hijos, Claudia y Jorge fueron parte durante mucho tiempo del programa provincial “Familias para familias”. De esa manera, le dieron cuidado y contención temporal a otros 10 chicos que habían sido separados de sus familias de origen. Es así como por la casa de Unquillo de los Lencina pasaron en total 21 chicos.

El tiempo, inevitablemente, pasó. Y aquella casa de siete habitaciones que durante la pandemia llegó a albergar a 17 personas, hoy acoge a los últimos cinco. Aunque siguen siendo muchos, el hogar parece más vacío que nunca. Sin embargo, las puertas siguen abiertas para todos ellos que hoy, ya adultos, de vez en cuando vuelven con sus parejas y sus propios hijos, a reunirse otra vez y a confirmar que la verdadera familia es aquella a la que siempre se puede volver.

Fuente: TN

Actualidad

De villanas de cuento a aliadas: el verdadero rol de las madrastras en las nuevas familias ensambladas

Ser madrastra nunca fue sencillo, al menos en el imaginario colectivo. La literatura y el cine la dibujaron como una figura cruel, competitiva y hasta despiadada. Pero lejos de los cuentos, en la vida real las familias cambiaron: hoy los divorcios, las nuevas parejas y la convivencia de múltiples hogares hacen que el rol de la pareja del padre sea cada vez más frecuente y, también, más complejo.

Ni bruja ni heroína, la madrastra ocupa un lugar donde se mezclan los desafíos de los límites, las lealtades cruzadas y, muchas veces, la oportunidad de construir un vínculo genuino con los hijos de otro.

Algunas preguntas surgen entonces inevitablemente: ¿qué lugar ocupa la pareja del padre en el entramado familiar? ¿Se la acepta como cuidadora? ¿Puede poner límites? ¿Es “traición” de los hijos a sus madres llevarse bien con ella?

La construcción de un vínculo más allá de los roles

“Cuando conocí a Damián y nos pusimos de novios, su hija Cecilia tenía 4 años. Desde el principio tuve claro que no quería asumir el papel de madre, eso probablemente porque yo era muy joven y no tenía deseo de maternar. Así que mi rol fue el de una colaboradora: siempre dispuesta a ayudar con las tareas del colegio, llevarla y buscarla de la casa de sus amigas, pero sin meterme en los temas de los padres”, relata Martina -hoy de 47 años con un hijo de 14, hermano de su hijastra - y recuerda: al tiempo quedé embarazada de Mariano y la relación se complicó un poco por los celos de Cecilia. Entonces le dije: “sé que me odias ahora, pero te voy a dar el regalo más grande: un hermano”.

“Con el nacimiento del bebé, la dinámica cambió por completo: Cecilia, en vez de reclamar tiempo con su padre, buscaba estar sola conmigo”, explica. “Finalmente, nos separamos con Damián, pero el vínculo con su hija se fortaleció aún más porque sentí la gran responsabilidad de mantener la relación entre los hermanos. Además, siempre tuve una gran empatía por la madre de Cecilia, respeté su lugar y sé que ella estuvo agradecida por cómo cuidé a su hija. Hoy siento que mi relación con la hermana de mi hijo es de confidentes, con los años nuestra conexión se volvió más cercana y de confianza“, asegura.

El relato de Martina grafica una posible forma de relación que se construye entre una mujer y el hijo de su pareja. Al respecto, una pregunta posible para hacerse respecto a esta construcción es la que impulsó el trabajo de la filósofa, divulgadora y autora Florencia Sichel en su último libro Todas las exigencias del mundo: ¿Cómo se empieza a amar a un niño que no se deseó, pero que habilita las emociones del espectro materno?

“Creo que ese interrogante podemos hacerlo extensivo a cualquier vínculo madre-hijo (biológico o no biológico). No tenemos garantías de que un hijo nos vaya a querer “para toda la vida”. Pensamos que eso va a ser así porque es lo que a una le gustaría. Pero la relación con un hijo o una hija es una construcción duradera, que se practica y valida todos los días. Conozco hijos de ex-parejas que se siguen viendo con sus antiguas madrastras por elección propia, y también conozco hijos que no eligen ver a sus madres. En ese sentido, quizás las madres (adoptivas, biológicas, las madrastras) corremos el mismo peligro que corren todos los vínculos. Peligro y fortuna. Porque si se quedan es porque lo desean”, reflexiona Sichel.

El mapa de una familia ensamblada

Según analiza la psicóloga clínica Romina Halbwirth, la familia es un sistema: un entramado de relaciones donde cada persona cumple un rol y existe una jerarquía. Así, la salud del sistema depende de que esos límites y jerarquías estén claros. Cuando aparece una madrastra, esos límites se reacomodan. No reemplaza a la madre biológica, pero tampoco puede quedar relegada como si fuera invisible. El desafío está en encontrar un rol intermedio: acompañar sin invadir, sostener sin apropiarse. “El gran riesgo es que los hijos queden atrapados en medio de tensiones o alianzas cruzadas. Por eso, más que una etiqueta, la clave está en definir con claridad qué lugar ocupa cada adulto y cómo se reparte la autoridad”, advierte Halbwirth en diálogo con TN y propone algunos consultas que pueden aparecer respecto a los vínculos con la madrastra.

- ¿Llevarse bien con la madrastra es amar menos a mamá?

Para muchos chicos, aceptar a la pareja del padre puede vivirse como una traición. Es fundamental que los adultos aclaren que el afecto no es un juego de suma cero: querer a una madrastra no implica querer menos a la madre.

- ¿Puede poner límites?

Si convive con los hijos, inevitablemente tendrá que marcar reglas básicas de la vida diaria. La clave es que esas normas estén en sintonía con el padre y, en lo posible, consensuadas con la madre, para que no se transformen en luchas de poder.

- ¿Participa en la crianza?

La respuesta varía. En algunos casos, la madre y la madrastra logran una relación cooperativa, construyendo una red de cuidado que multiplica el sostén. En otros, la rivalidad predomina y la convivencia se vuelve un campo de batalla.

Entre la cooperación y la rivalidad

Es importante tener en cuenta, comenta la licenciada Halbwirth, que el rol de las madrastras cambia según la etapa vital de los hijos y el momento en que se formó la pareja. No es lo mismo una mujer que aparece en la adolescencia, cuando los jóvenes ya tienen autonomía y suelen resistirse a nuevas figuras de autoridad, que una que estuvo presente desde la primera infancia y acompañó gran parte de la vida cotidiana de esos niños. En ese último caso, el vínculo se construye con más tiempo, continuidad y naturalidad.

Además, no todos los ensambles familiares tienen el mismo origen. No es igual cuando la nueva pareja surge tras una viudez, donde muchas veces la madrastra ocupa un lugar de sostén y reconstrucción, que en una separación conflictiva, donde puede ser vista como intrusa o rival. También influye si el padre o la madre decidió irse, o si la nueva pareja apareció después de un acuerdo pacífico. Cada historia familiar marca el terreno donde se edifican los vínculos.

Entonces, cómo reflexiona Sichel, si los hijos no son de nadie, sino solo de ellos mismos, la idea de rivalidad entre mujeres y de “las villanas madrastras” ya debería borrarse del imaginario popular. Claro que también habrá historias distintas y particulares: hay madres que ven a la madrastra como aliada (alguien que también se preocupa y acompaña) y otras que sienten que esa presencia amenaza su lugar. La diferencia está en si los adultos logran separar los conflictos de pareja de las necesidades de los hijos. Cuando eso sucede, los chicos no tienen que elegir bando y pueden sentirse contenidos por más de un adulto de referencia. Cuando no, las lealtades divididas generan angustia y presión.

Quizás la pregunta no es si la madrastra “tiene derecho” a estar, sino cómo se integra. Así, de villana de cuento puede transformarse en alguien que aporta cuidado y otra mirada. “Las familias ensambladas hoy escriben historias nuevas, con vínculos que se reacomodan y afectos que se multiplican. En esas historias, la madrastra puede dejar de ser un personaje temido para convertirse en parte de la red que cría, sostiene y acompaña”, cierra Halbwirth.

Fuente: TN